Comment la langue est utilisée comme arme en temps de guerre en Ukraine, par Oleksandr Kyselov

Certains en Ukraine traitent la langue comme un marqueur de loyauté envers l’Ukraine et contrôlent l’identité culturelle

Article d'Oleksandr Kyselov, originaire de Donetsk, activiste ukrainien de gauche et assistant de recherche à l’Université d’Uppsala

Version anglaise publiée dans la revue Jacobin (5 septembre 2025)

Version espagnole publiée dans la revue Viento Sur

Traduction française d'Adam Novak (RESU) pour Europe Solidaire Sans Frontière

Les Ukrainiens russophones comptent parmi les principales victimes de l’invasion de Vladimir Poutine, et nombre d’entre eux ont servi dans l’armée ukrainienne. L’appel à « décoloniser » l’Ukraine en bannissant le russe ignore cette réalité, imposant une vision d’homogénéité culturelle étroite.

En Ukraine, la langue est passée d’un moyen de communication à une question de « sécurité ». Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, continue d’insister sur le fait que sans reconnaissance complète des droits des Russes et des russophones en Ukraine, aucune paix n’est possible. « Notre objectif était, et demeure, de protéger le peuple russe qui vit sur cette terre depuis des siècles », a-t-il déclaré à un journaliste le 19 août. Pendant ce temps, la Russie bombarde les villes mêmes où vivent la plupart de ces russophones, détruisant leurs foyers et dispersant leurs familles. C’est une protection par annihilation.

Peu doutent de la nature impériale de l’agression russe. Pourtant, certains en Ukraine tombent encore dans le piège des prétextes formels de l’occupant et fournissent une version inversée de son scénario — traitant la langue comme un marqueur de loyauté envers l’Ukraine et contrôlant l’identité culturelle. Prenons l’activiste Sviatoslav Litynskyi, qui a soutenu que la barrière linguistique « correspond à la ligne de front », aidant à maintenir les défenses de l’Ukraine autant que l’armée. Ou Serhii Prytula, un bénévole célèbre, qui a dit que le russe parlé dans les rues est « un outil d’expansion de la Russie », et que ceux qui l’utilisent deviennent eux-mêmes des outils.

Voici la manœuvre : transformer la langue d’un moyen de communication en question de « sécurité » : le russe devient une arme, l’ukrainien un bouclier. Une fois présentées ainsi, les différences quotidiennes entre gens ordinaires semblent dangereuses. Pour une société déjà épuisée par la guerre, l’austérité et des décennies de négligence institutionnelle, cette conception étroite de l’appartenance est une forme d’auto-mutilation. Au lieu de construire la solidarité et de combler les divisions, le discours politique insiste de plus en plus sur le fait que la vraie unité exige l’homogénéité culturelle.

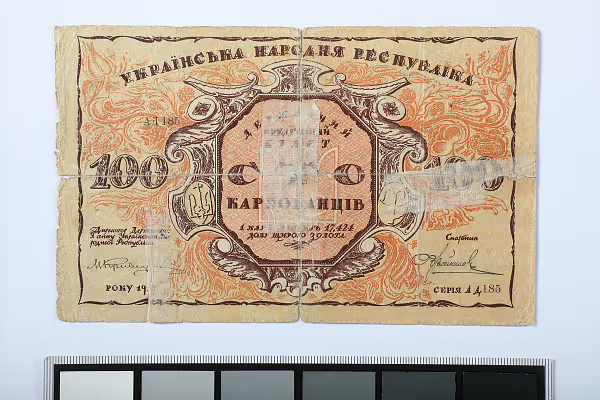

Une histoire de répression

L’ukrainien a effectivement été réprimé pendant des siècles. Sous l’Empire russe des tsars, la Circulaire Valuev (1863) niait son existence en tant que langue et interdisait son usage pour les textes religieux et éducatifs. Le Décret d’Ems (1876) alla plus loin et l’effaça de l’impression et de la représentation publiques. À l’époque soviétique, après une brève politique de korenizatsiia [1] (« indigénisation », nominalement destinée à autonomiser les nations non-russes et regagner leur confiance), le renouveau culturel ukrainien fut qualifié de « nationalisme bourgeois » et la langue se retrouva confinée à une niche étroite. Le russe, d’autre part, fut promu comme langue de communication interethnique à travers l’Union soviétique, dominant dans la production de connaissances, la politique et la culture.

Après l’indépendance en 1991, le statut de la langue ukrainienne ne s’améliora guère en dehors de ses bastions dans l’ouest du pays. Les fonctionnaires avaient souvent du mal à l’utiliser — et la plaisanterie voulait que le moyen le plus sûr d’éviter une amende était de parler ukrainien, car la police ne saurait pas comment répondre. L’ukrainien survécut comme marqueur symbolique dans la culture alternative et les cercles de la société civile, tandis que dans la vie quotidienne, il pouvait être ridiculisé comme la langue des « paysans incultes ».

Fait intéressant, mon premier vrai travail après l’obtention de mon diplôme fut chez la compagnie aérienne Lufthansa en République tchèque. Après Euromaïdan [2], ils décidèrent soudain d’embaucher des opérateurs téléphoniques parlant ukrainien ; avant cela, les passagers d’Ukraine n’avaient que des options en russe ou en anglais. Cela en dit long sur la « visibilité » de l’ukrainien jusqu’à très récemment.

L’histoire explique la colère et la sensibilité. Elle explique aussi pourquoi la politique linguistique est devenue pour certains un marqueur important de souveraineté. Mais elle ne peut justifier la reproduction de la logique d’exclusion en sens inverse.

Des changements spectaculaires

Dans une ironie frappante, la « protection » du russe par le Kremlin s’est retournée contre lui. Entre 2015 et 2024, la part d’Ukrainiens qui soutenaient le retrait du russe de la communication officielle tripla pour atteindre deux tiers. Le changement s’accéléra après 2022 : maintenant près des deux tiers nomment l’ukrainien comme leur langue principale à la maison aussi ; le russe chuta à 13 pour cent. La part de ceux qui pensent que le russe ne devrait pas du tout être étudié bondit de 8 pour cent à 58 pour cent. Si Moscou réussissait jamais à imposer la reconnaissance officielle du russe, la réaction probable pourrait être encore plus dure. Pourtant, la rhétorique alarmiste continue comme si l’ukrainien était au bord de l’extinction.

Ce traitement de la langue comme question de sécurité n’est plus seulement une humeur culturelle. C’est la loi. Bien que la constitution garantisse le développement libre et l’usage du russe et d’autres langues associées aux minorités nationales, et interdise la discrimination linguistique, en 2021, la Cour constitutionnelle déclara l’ukrainien « le code de la nation », statuant que les russophones — parce qu’ils comprennent et peuvent utiliser l’ukrainien — ne constituent pas un groupe socio-démographique distinct. Ils furent définis plutôt comme une construction politique, produite par des décennies de russification, et manquant donc de base pour des protections collectives, comme celles qui pourraient s’appliquer à d’autres minorités comme les locuteurs hongrois.

Un ancien médiateur linguistique rappela des soldats « tirant en entendant du russe » au front et décrivit l’ukrainien comme notre « identification ami-ennemi ».

La législation renforça ce cadre. La Loi sur la langue d’État restreint l’éducation en langue minoritaire aux langues de l’Union européenne. La Loi sur les minorités nationales exclut explicitement le droit d’utiliser une langue minoritaire si c’est la langue d’État d’un agresseur ou d’un occupant. Le président de la Verkhovna Rada [3], Ruslan Stefanchuk, expliqua que « si un peuple commet une agression, ses droits doivent être restreints ». Le ministre de l’Éducation acquiesça : les opportunités de développement égal ne s’appliquent « catégoriquement » pas à la langue « utilisée comme arme ».

Les fonctionnaires rivalisent presque pour pousser les choses plus loin. Un ancien médiateur linguistique rappela des soldats « tirant en entendant du russe » au front et décrivit l’ukrainien comme notre « identification ami-ennemi ». Son successeur exigea d’interdire les chansons russes parce qu’« en temps de guerre, les scènes et les rues sont des espaces de sens » réservés à « la langue de la force spirituelle du peuple ukrainien ». Une médiatrice de l’éducation suggéra carrément que les enseignants devraient refuser de comprendre les élèves qui parlent russe.

Les personnalités culturelles amplifient le message. Un acteur connu proposa de fouetter les enfants pour avoir utilisé le russe. Un écrivain établi appela à surveiller les terrains de jeu et réprimander les parents d’enfants russifiés. Une blogueuse populaire se vanta d’instiller une attitude si négative envers le russe chez sa progéniture qu’elle pourrait battre ses pairs qui le parlent.

Une étude du réseau civique OPORA montre comment cette rhétorique imprègne les écosystèmes médiatiques. Dans les principales chaînes Telegram, les Ukrainiens russophones sont fréquemment dépeints comme une cause de l’invasion, comme porteurs de culture étrangère, comme collaborateurs potentiels, comme vestiges du passé soviétique. La diabolisation est le nouveau bon sens. Ce n’est plus marginal. C’est une nouvelle orthodoxie.

Qui paie le prix ?

Qui sont ces gens qui continuent d’utiliser le russe — ce qu’un segment d’ISLND TV appelait « la langue de la sous-classe », « un signe de faible intelligence » ?

Les coûts tombent le plus lourdement sur ceux déjà rendus vulnérables par la guerre. Le russe était le plus largement parlé dans le Sud et l’Est, c’est-à-dire exactement les régions dévastées par l’invasion et l’occupation. Des millions de déplacés de ces zones font face à de graves difficultés économiques et sociales. Les enquêtes de l’Organisation internationale pour les migrations indiquent que les ménages déplacés sont disproportionnellement âgés, féminins, et s’occupent de personnes avec des maladies chroniques ou des handicaps.

Pourtant, au lieu de solidarité, ces russophones rencontrent la suspicion. Les familles déplacées à l’intérieur du pays sont accusées d’« apporter la langue de l’occupant » avec elles ; des appels surgissent pour créer des « inspections linguistiques ».

Traiter la langue comme un proxy pour la loyauté mal identifie la vraie menace. Cela n’aide guère à mobiliser les citoyens pour un large projet national quand leurs croyances et pratiques quotidiennes sont écrites hors du « corps de la nation ». Cela favorise le désengagement ou le sabotage silencieux — et offre à Moscou un cadeau de propagande.

Les chaînes Telegram en langue russe circulent déjà des récits de harcèlement et de trahison, présentant les Ukrainiens russophones comme un groupe persécuté forcé d’abandonner son identité et accumulant la haine envers les activistes linguistiques « déséquilibrés ». En ligne, on lit souvent des appels à exempter les russophones du service militaire — « Si nous ne sommes pas ukrainiens, pourquoi devrions-nous nous battre ou rester ici sous les bombes ? » Pourtant le devoir semble plus universel que le respect.

Cela crée aussi des obstacles à toute réconciliation future. Comme l’a noté le groupe ukrainien de gauche Sotsialnyi Rukh [4] dans un post de 2022, le russe reste une langue de millions d’Ukrainiens, y compris ceux qui combattent l’impérialisme russe, et nier aux gens le droit à leur langue maternelle ne fait qu’aliéner une grande partie de la société. Et s’il n’y a pas de moyen légitime pour eux de s’exprimer, pourquoi ne voteraient-ils pas pour un entrepreneur politique qui promet de le faire pour eux — approfondissant la polarisation ? Toute minorité insatisfaite et exclue est un handicap non seulement en guerre mais aussi quand vient le temps de reconstruire.

Je me souviens de cela de Sloviansk, où j’ai travaillé avant de partir pour mes études à l’étranger, la ville dont la capture par les milices pro-russes marqua le début du conflit armé en 2014. Les « guerriers de la décolonisation » locaux — souvent avec plus de capital culturel, certains fans avides de bannières sang-et-sol — ne manquaient pas une occasion de faire la leçon que tout le monde devait parler ukrainien en leur présence et que chaque nom de rue devait être « décommunisé » dès que possible.

Dans une ville avec une industrie qui s’effritait, une population vieillissante et un chômage élevé, cela ne gagna pas de soutien mais durcit plutôt le ressentiment. La majorité silencieuse haussa les épaules et continua de voter pour quel que fragment de l’ancien Parti des régions [5], la force dominante dans l’est russophone de l’Ukraine avant Euromaïdan, qui était sur le bulletin. Ce qui était présenté comme libération apparut comme imposition moralisatrice.

La logique ne s’arrête pas à la langue ; elle est expansive. Une des Églises orthodoxes est dénoncée comme « subordonnée à Moscou » malgré ses statuts. La politique de mémoire suit le même schéma : en juillet, les autorités de Lviv [6] démontèrent un mémorial soviétique de la Seconde Guerre mondiale, exhumèrent les restes de 355 soldats, et offrirent de les échanger contre des prisonniers de guerre ukrainiens. Le purisme passe facilement des mots aux tombes.

Le pire de tout, c’est qu’il est improbable que cela soit d’aucune aide. Si Vladimir Poutine décidait demain de se couronner tsar orthodoxe et protecteur, même une conversion prompte en masse au catholicisme ne l’arrêterait pas. Il pourrait simplement appeler cela un autre complot des marionnettistes occidentaux pour laver le cerveau de ce qu’il appelle encore une « nation sœur ».

Décolonisation ou essentialisme ?

La justification de cet état de fait est une demande de « décolonisation ». Corriger les inégalités, garantir le développement de la langue ukrainienne, et autonomiser ses locuteurs — ce sont des objectifs légitimes. Mais est-ce ce qui se passe ?

La préoccupation pour les récits historiques aux dépens des expériences vécues de vraies personnes fait que ces « décolonisateurs » ressemblent à la logique impériale qu’ils opposent.

La culture n’est pas une essence enterrée attendant d’être déterrée. Elle est plurielle, vivante, désordonnée. Cependant, la vogue contemporaine de « décolonisation » la traite autrement : quelque chose à purifier, nettoyer des traces impériales, et rétrécir en un seul moule — une excuse pour enseigner aux ignorants « la vérité », pour exiger repentance, confession et rééducation. En pratique, cette rhétorique réajuste simplement les revendications ethno-nationalistes dans un langage progressiste pour les audiences occidentales.

La préoccupation pour les récits historiques aux dépens des expériences vécues de vraies personnes fait que ces « décolonisateurs » ressemblent à la logique impériale qu’ils opposent. Le fait que les locuteurs ukrainiens se soient une fois sentis marginalisés ne leur donne pas le droit — ou à ceux agissant en leur nom — de harceler les autres aujourd’hui. Aucun Ukrainien ne gagne à remplacer une exclusion par une autre.

Survivre pour quoi ?

Nous voici donc : les Ukrainiens russophones bombardés par la Russie, méfiés et repoussés chez eux, pris entre le marteau et l’enclume. L’un envahit, l’autre exclut. Mais un projet qui rétrécit son peuple pour survivre ne peut pas le libérer ; il ne peut que redistribuer la peur. Nous devons donc demander : si la survie exige cela, pour quoi survivons-nous ?

L’alternative n’est ni l’assimilation impériale ni l’essentialisme nationaliste. C’est un projet politique ancré dans la démocratie et le pluralisme — non comme décoration mais comme la seule façon dont la solidarité peut être réelle. Sinon, plus nous nous « purifions », moins il restera de nous-mêmes à défendre.

Oleksandr Kyselov

Oleksandr Kyselov , de Donetsk, est un activiste ukrainien de gauche et assistant de recherche à l’Université d’Uppsala.

Notes

[1] « indigénisation », nominalement destinée à autonomiser les nations non-russes et regagner leur confiance

[2] mouvement de protestation ukrainien de 2013-2014 qui a mené au renversement du président pro-russe Viktor Ianoukovytch

[3] parlement ukrainien

[4] Mouvement social

[5] parti politique ukrainien pro-russe qui dominait l’est russophone avant Euromaïdan

[6] principale ville de l’ouest de l’Ukraine

Si vous désirez recevoir une information régulière sur la situation en Ukraine et les initiatives de solidarité, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter. Pour s'inscrire, CLIQUEZ ICI