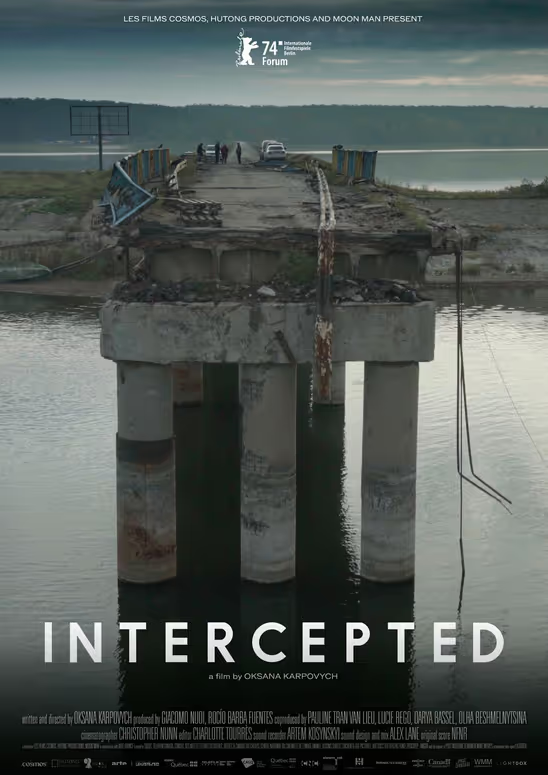

A voir en streaming: "Interceptés", un documentaire d'Oksana Karpovych construit à travers des appels téléphoniques de soldats russes

Le film est un étrange voyage sur les territoires libérés en Ukraine, depuis l’invasion par la Russie, le 24 février 2022.

Sources: RESU, Arte, Le Monde

La chaîne de télévision Arte met gratuitement à la disposition du public le documentaire "Interceptés" (Ukraine, 2024, 93 minutes) de la réalisatrice Oksana Karpovych. À l’image, des Ukrainiens tentent de vivre malgré l’invasion de leur pays. Au son, des conversations interceptées où des soldats russes se confient à leurs familles. Interceptés superpose le monde de celui qui détruit et de celui qui est détruit pour révéler la terrible réalité de cette guerre. Ce film sera disponible jusqu'au 8 janvier 2026.

Nous reproduisons la critique publiée par Clarisse Fabre dans "Le Monde" du 20 février 2024.

A la Berlinale, la guerre en Ukraine à travers les voix de soldats russes

La réalisatrice ukrainienne Oksana Karpovych présente, dans la section Forum, « Intercepted », un documentaire construit à partir d’appels téléphoniques passés du front.

L’attachée de presse nous prévient : il arrive à la réalisatrice et photographe ukrainienne Oksana Karpovych de pleurer pendant les interviews. Mais ce n’est pas grave, dit-elle, ça passe vite. A la Berlinale, dont la 74e édition a lieu jusqu’au dimanche 25 février, la trentenaire au doux visage, cheveux blonds au carré, enchaîne les entretiens – pas plus de vingt minutes – depuis que les journalistes ont découvert son documentaire, Intercepted, présenté dans la section Forum, consacrée aux formes libres, une coproduction de la chaîne franco-allemande Arte, dans le cadre d’une collection de douze films intitulée « Génération Ukraine ».

Le film est un étrange voyage sur les territoires libérés en Ukraine, depuis l’invasion par la Russie, le 24 février 2022. L’expérience est inoubliable, et bien plus originale que le documentaire d’Abel Ferrara Turn in the Wound, dévoilé en séance spéciale, mêlant des témoignages de soldats et de civils ukrainiens à des déclamations de poèmes par Patti Smith.

On entre dans Intercepted comme dans un tableau, avec ces plans fixes tournés dans des intérieurs de maison détruits. Puis arrivent des images en mouvement, prises du pare-brise d’un véhicule, fixant la route ou des pistes boueuses. Certaines d’entre elles ont été filmées à l’intérieur d’un véhicule militaire russe, récupéré comme un trophée par les Ukrainiens, lors de la contre-offensive à Kiev. Oksana Karpovych y tenait beaucoup, comme un symbole, et voulait dessiner un trajet en parcourant des régions où la vie tente de reprendre le dessus. Mais ce qui frappe dans Intercepted, c’est aussi sa bande-son entêtante, faite de conversations sur la guerre.

Ce que l’on entend, ce sont des appels téléphoniques de soldats russes sur le front ukrainien, à leurs proches – leurs femmes, leurs mères ou leurs enfants. Ces paroles ont été interceptées au début du conflit par les services secrets ukrainiens, et mis à disposition en ligne. Oksana Karpovych s’est emparée de ce matériau, utilisant une trentaine d’heures d’enregistrements, réalisés entre mars et fin octobre 2022. Elle a obtenu également une heure de captation d’enregistrements exclusifs, qu’elle a montés et intégrés dans le film.

Banalité de bavardages

Née à Kiev, Oksana Karpovych a étudié les « cultural studies » (sociologie, sciences politiques…) à l’université, en Ukraine, a vécu neuf ans à Montréal, découvrant la photographie et le documentaire vers 2010. « L’art et la politique m’ont conduite à faire du cinéma. Et ces enregistrements m’ont paru très riches pour comprendre non seulement les soldats, mais aussi la société russe », dit-elle.

Certains propos paraissent bien terre à terre. Un soldat explique à sa mère qu’il mange « de bonnes glaces » et porte « des vêtements de marque ». « Les Ukrainiens vivent mieux que chez nous », estime-t-il. « Avec tout le soutien qu’ils reçoivent de l’Occident ! », réplique la dame. Un autre dit à son épouse qu’il va lui rapporter « des échantillons de maquillage », comme s’il allait rentrer d’un déplacement professionnel.

Cette banalité de bavardages n’a guère étonné la réalisatrice. « Ce qui ressort de ces enregistrements, c’est que l’invasion d’un pays, pour la Russie, relève de la routine. Il y a déjà eu la Tchétchénie, la Géorgie, il y a quelques années. C’est comme un travail pour lequel sont payés des soldats, avec une absence totale de questionnement moral. Un quart des conversations, c’est combien d’argent on va gagner pour faire le job, quel niveau de salaire… La Russie est un Etat impérialiste, qui s’étend, envahit, saisit des biens, sinon il ne peut exister. »

La cinéaste elle-même s’est coupée de ses proches vivant en Russie, en 2014, depuis la guerre du Donbass, en Ukraine orientale, menée par des séparatistes prorusses et par la Russie. « Depuis cette époque, les Russes sont emplis de haine contre nous. J’ai un oncle et un cousin qui se sont retournés contre nous, on ne se parle plus. »

« Culture d’invasion »

Les enregistrements contiennent aussi des mots d’une violence inouïe, en provenance de soldats ou de leurs proches. Une femme parle des Ukrainiens comme « des kebabs à faire griller ». « Mets-les tous au barbecue ! », dit-elle à son mari. Un soldat, racontant son arrivée dans une « ville remplie de civils », explique qu’on leur a ordonné de « tirer sur tout le monde ». L’un d’eux murmure qu’il est en train de « devenir fou ». Si certaines femmes restent interdites et silencieuses en écoutant les descriptions de tortures, d’autres essaient de déculpabiliser leurs hommes : « Tu ne tues pas des civils et des enfants, mais des fascistes. »

Oksana Karpovych a dû faire des choix et n’a pas montré toutes les facettes du vécu de cette guerre par les Russes : « Cette culture d’invasion se transmet désormais de génération en génération. J’ai entendu, dans les enregistrements, des conversations de jeunes soldats avec leurs pères. Ces garçons de 19 ou 20 ans les appellent au secours : comment se sortir de ce conflit, rentrer à la maison ? Alors les pères donnent des conseils, à partir de leur propre expérience en Tchétchénie, par exemple. L’un d’eux suggère à son fils de se casser lui-même une jambe, ou un bras, pour pouvoir ainsi quitter le front. » Preuve qu’il y a aussi de la détresse du côté russe.

Pour voir le film: lien sur ARTE (sous-titres en français et possibilité de choisir des sous-titres en allemand, anglais, espagnol ou italien)

Lien sur YouTube (avec sous-titres en français)

Si cet article vous a intéressé, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter. Pour s'inscrire, CLIQUEZ ICI