Le début de l’invasion russe en 2014 : prise des villes et mise au pas des élites. Entretien avec Serhiy Kudelia

Comment la guerre a commencé en 2014 et quel rôle ont joué les habitants et les élites du Donbass.

Entretien avec Serhiy Kudelia par Iaroslav Kovaltchuk

Publié en ukrainien dans la revue Commons-Spylne (février 2025).

Traduction anglaise par Pavlo Shopin.

Traduit en français par Patrick Silberstein.

Publié en français dans : Soutien à l’Ukraine résistante. N° 39-40 – 1er juillet 2025.

Entretien avec Serhiy Kudelia

Le 24 février 2022, la Russie a lancé l’invasion à grande échelle de l’Ukraine. Cependant, il ne s’agissait que d’une nouvelle étape, car le conflit remonte à 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée et que le conflit armé dans le Donbass a commencé. Si le rôle de la Russie a fait l’objet de débats jusqu’en 2022, l’invasion a montré qu’il s’agissait d’une opération russe contre le gouvernement ukrainien et non d’un soulèvement local contre la politique de Kyiv.

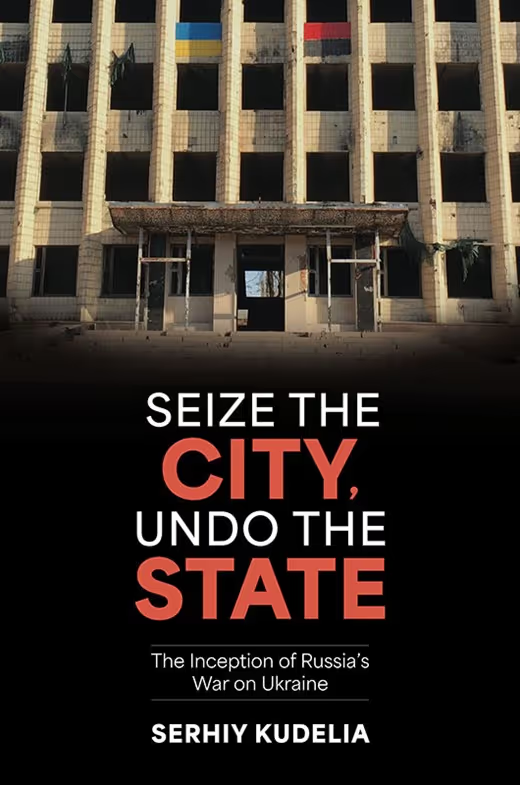

Pour comprendre comment la guerre a commencé et quel rôle les habitants et les élites du Donbass y ont joué, nous avons rencontré Serhiy Kudelia. Serhiy Kudelia est politologue à l’université Baylor aux États-Unis. Ses recherches portent notamment sur les conflits armés, les régimes et institutions politiques. Spécialiste de l’Ukraine post-soviétique, il a récemment publié Seize the City, Undo the State : The Inception of Russia’s War on Ukraine (« S’emparer de la ville, démanteler l’État : les débuts de la guerre de la Russie contre l’Ukraine ») chez Oxford University Press.

Le sous-titre de votre livre, « Le début de la guerre de la Russie contre l’Ukraine », suggère immédiatement le rôle central de la Russie dans les événements du Donbass au printemps 2014. Cependant, dans un texte publié peu après ces événements, vous insistiez sur les sources internes du conflit. Cela signifie-t-il que votre analyse a changé depuis lors ? Quel rôle a joué la Russie à l’époque ?

Quand on analyse le début de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, on constate que l’annexion de la Crimée et la campagne armée dans le Donbass en mars 2014 sont les éléments d’un plan plus large visant à prendre le contrôle de l’Ukraine. Plan qui a pris une autre ampleur en 2022. Au cours de mes recherches dans la région, j’ai reconsidéré une grande partie de ce que j’avais écrit en 2014. Il s’agit d’un processus de recherche normal, car j’ai développé mes premières idées sur le déroulement du conflit armé dans le Donbass en observant les événements dans cette région depuis mon bureau au Texas.

Loin d’être complète, mon analyse comportait de nombreuses lacunes. Pour les combler, j’ai élaboré un plan de recherche, qui a débuté en 2015 par un voyage d’étude dans huit villes des régions de Donetsk et de Louhansk. J’y ai discuté avec des civils qui observaient ces événements. Ma première tâche a consisté à comprendre comment ces personnes percevaient les hommes armés qui étaient apparus pour la première fois dans leurs villes et affirmaient désormais être les autorités.

Au cours du premier voyage, j’ai compris que notre perception de la prise de contrôle de la région en 2014 était erronée. Il ne s’agissait pas seulement de ma propre perception, mais aussi de celle de la plupart des Ukrainiens qui observaient ces événements de l’extérieur. Cela s’explique par la manière dont les autorités ont présenté les informations relatives à la prise de contrôle de la région.

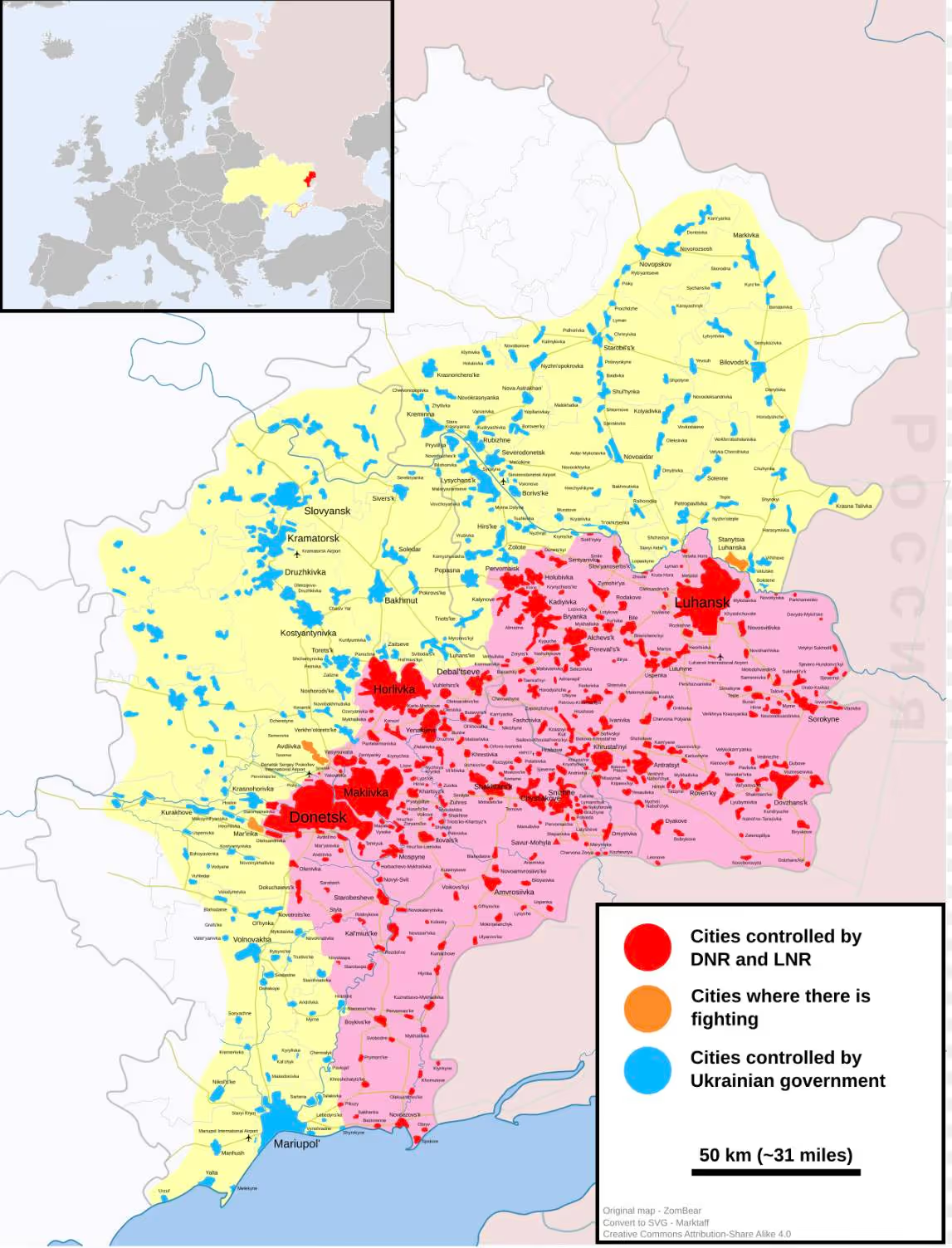

À l’époque, les cartes de l’« opération anti-terroriste » montraient des zones entièrement colorées prétendument contrôlées par la République populaire de Donetsk (RPD) et la République populaire de Louhansk (RPL). Puis nous avons vu les territoires qui étaient libérés par les troupes ukrainiennes. Peu à peu, entre mai et août 2014, le territoire contrôlé par les séparatistes a diminué, tandis que celui libéré par les troupes ukrainiennes a augmenté. C’est ainsi que les progrès militaires de l’Ukraine dans la libération du territoire ont été visualisés.

À mon arrivée en 2015, j’ai mené des enquêtes dans différentes villes et je me suis rendu compte qu’une partie importante de celles-ci n’était pas du tout contrôlée par les séparatistes. Autrement dit, personne ne contrôlait certaines de ces villes. Il n’y avait pas de gouvernement ukrainien, mais il n’y avait pas non plus de contrôle direct par la force exercé par les militants. Ce fut ma première découverte.

Cela m’a poussé à essayer de comprendre ce qui pouvait expliquer cette variation du pou- voir et du contrôle administratif dans différentes parties de la région. Il fallait d’abord déterminer qui contrôlait quoi dans les différentes villes. Ensuite, je devais comprendre comment cela pouvait s’expliquer. C’était la première étape.

Puis, en 2018-2019, mes recherches dans différentes agglomérations urbaines du Donbass, m’ont permis de constater l’importance cruciale du rôle des agents russes dans le déclenchement du conflit armé […]. D’autre part, bon nombre de mes hypothèses sur le rôle des facteurs internes ont été confirmées. En particulier, la réaction émotionnelle des habitants à la façon dont le pouvoir avait été transféré à Kyiv ou face à l’effondrement de l’appareil sécuritaire de l’État dans ces territoires, ce qui a créé des conditions favorables à leur capture.

Dans mon livre, j’essaie d’expliquer plus clairement le mécanisme de la prise de contrôle de la région et de souligner le rôle des pro-russes. J’explique aussi que sans la collaboration des élites locales et des habitants du Donbass, sa prise totale n’aurait pas eu lieu. Si à l’époque le nombre d’agents russes était suffisant pour organiser ceux qui étaient prêts à s’engager dans un conflit armé sur le terrain, il n’était pas suffisant pour s’emparer complètement d’une région aussi vaste que le Donbass.

Vous soulignez dans votre introduction que la politisation de la guerre dans le Donbass, ainsi que l’accès limité des chercheurs aux points de vue des deux parties au conflit, ont souvent entravé son étude. Ce qui m’impressionne dans votre travail, c’est la diversité des sources et votre capacité à vous dissocier des jugements de valeur pour décrire les relations dynamiques entre les différents acteurs du mouvement séparatiste. Cette image est loin des stéréotypes d’une bande de « marionnettes du Kremlin » sans véritable base sociale.

Il me semble que l’un des principaux obstacles à l’analyse des événements du Donbass a été la perception d’une partie de la communauté scientifique pour laquelle l’analyse des causes de ce conflit et de son déroulement devait s’inscrire dans la logique de la guerre de l’information contre la Russie. On s’attendait donc à ce que les chercheurs acceptent a priori les hypothèses avancées par les autorités ukrainiennes. Tout jugement qui contredisait ces hypothèses ou tentait de montrer d’autres aspects du conflit dont les autorités ukrainiennes refusaient de parler ou qu’elles ignoraient, était perçu comme une tentative de ralliement à la Russie. Ceux qui tentaient d’analyser le conflit sous différents angles étaient ainsi accusés de se rallier au discours russe.

Malheureusement, cette façon de faire a commencé dès le début de l’année 2014. Elle a créé des obstacles majeurs à la recherche et a empêché toute expertise universitaire indépendante. Elle s’est également accompagnée d’une déformation des opinions, des jugements et des conclusions d’un nombre important de chercheurs qui ont tenté de mettre en évidence les causes internes du conflit et ont été stigmatisés au sein de la communauté scientifique.

Aujourd’hui, après dix ans de recherche et après avoir pris conscience à quel point les événements de 2014 sont différents de ceux de 2022, il semble que la nature du débat ait changé. Peut-être pouvons-nous être plus ouverts à l’idée qu’en 2014, il n’y avait pas de conflit manichéen entre la Russie et l’Ukraine, mais qu’il existait de nombreuses nuances, que je détaille dans mon livre. J’espère donc que mon livre ouvrira le débat à différentes perspectives.

À la fin du mois de mars 2014, la vague de rassemblements en réponse à la destitution de Ianoukovitch a commencé à s’estomper. Expliquant les raisons de la reprise du mouvement séparatiste à la mi-avril, après le lancement de l’ATO (1), vous écrivez dans votre livre : « Tout comme les violentes agressions des étudiants par la police antiémeute ont déclenché une mobilisation massive et lancé la Révolution de la dignité à Kyiv, les images de civils blessés et tués lors d’affrontements avec l’armée ukrainienne ont ravivé la mobilisation en faveur de la cause séparatiste dans le Donbass. » Analysant le rôle des émotions en politique, vous faites la distinction entre la peur, qui a souvent un effet démobilisateur, et l’indignation, qui pousse les gens à corriger les injustices. Peut-on dire que c’est là que s’est manifestée la tragique similitude entre le Maïdan et le séparatisme du point de vue des groupes sociaux opprimés ? Après tout, dans les deux cas, l’implication de nombreuses personnes dans la résistance était motivée par un sentiment d’injustice causé par la surdité du gouvernement aux revendications de la société et par la violence disproportionnée et aveugle avec laquelle il a répondu à la protestation.

Les parallèles sont évidents et liés à la réaction de civils sans défense qui, d’une part, sont témoins de la violence arbitraire des forces de sécurité à l’encontre des manifestants de l’Euromaïdan. D’autre part, ils sont témoins de la violence commise par l’État ukrainien sous la forme de l’armée, de bataillons de volontaires ou d’organisations irrégulières à l’encontre de personnes défendant d’autres causes. Il convient de souligner ici qu’au printemps 2014, ceux qui manifestaient dans les différentes villes des régions de Donetsk et de Louhansk étaient déjà conscients du précédent créé par le Maïdan. Ce précédent était que les manifestations devaient être considérées comme un moyen légitime d’exprimer ses propres jugements et opinions. Et si elles se heurtaient à l’opposition des autorités, cela démontrait l’illégitimité de ces dernières. Les gens étaient conscients de ce précédent créé par le Maïdan.

D’une part, le Maïdan avait raison dans sa manière de réagir à la violence arbitraire de la police antiémeute Berkut envers des manifestants pacifiques. D’autre part, le fait de savoir comment le Maïdan avait réagi, en mobilisant et en créant des unités d’autodéfense, puis en recourant à la force, a considérablement accéléré le processus d’auto-organisation armée dans le Donbass.

Le modèle utilisé sur le Maïdan a ensuite été repris par les manifestants qui sont descendus dans les rues de Kramatorsk, Lysytchansk et Siverskodonetsk. Et le contenu émotionnel de leur réaction était certainement très similaire. Mais dans le cas du Donbass, il était renforcé par ce qu’ils avaient vu se passer sur le Maïdan et par la prise de conscience de certains doubles standards que les nouveaux dirigeants de l’État ukrainien, c’est-à-dire les dirigeants du Maïdan, appliquaient d’une part aux manifestants pacifiques à Kyiv et d’autre part aux manifestants dans le Donbass.

Comment le gouvernement ukrainien post-Maïdan a-t-il perdu sa légitimité auprès d’une certaine partie de la population du Donbass ? S’agit-il d’un processus graduel qui a suivi la fuite de Ianoukovitch et les événements qui ont suivi ? Ou y a-t-il eu un point de rupture spécifique et un point de non-retour, tel que l’annonce de l’« opération antiterroriste » ?

Le gouvernement ukrainien qui est arrivé au pouvoir à Kyiv après la victoire du Maïdan ne pouvait pas perdre sa légitimité dans le Donbass, car il ne l’avait pas, ce qui était le problème principal. Tous les sondages réalisés en mars et avril 2014 montraient qu’un nombre important de citoyens du Donbass, nettement plus que dans d’autres régions du sud-est du pays, refusaient de reconnaître la légitimité de ce gouvernement. En d’autres termes, ils remettaient en question sa légitimité à gouverner.

La légitimité ce n’est pas seulement la légalité d’un gouvernement, mais aussi la reconnaissance générale par les citoyens du droit du gouvernement à gouverner. Pour ces citoyens, la victoire de l’Euromaïdan a été un moyen illégal pour ces dirigeants d’accéder au pouvoir, car elle a été obtenue d’une part par la violence et d’autre part avec l’aide de l’Occident, à savoir les États-Unis et l’Union européenne. Et la combinaison de ces deux facteurs – la violence et le soutien direct du Maïdan par les puissances occidentales – a été la raison pour laquelle une grande partie de la population du Donbass a rejeté la légitimité du nouveau gouvernement.

La question clé était de savoir si cette crise de légitimité pouvait être résolue d’une manière ou d’une autre. Elle aurait pu être surmontée par des mesures politiques qui n’étaient pas liées à la réponse militaire aux événements du Donbass, mais qui visaient plutôt à convaincre une partie importante des citoyens que leurs droits seraient respectés et garantis comme ils l’avaient été les années précédentes. Pour diverses raisons, cela ne s’est pas produit. Le mécanisme institutionnel qui aurait pu résoudre cette crise de légitimité, à savoir les élections présidentielles prévues fin mai, a été détruit par la prise de contrôle armée de la plupart des régions de Donetsk et de Louhansk. Ce mécanisme n’a pas pu être utilisé.

Mais l’obstacle principal à la résolution de la crise de légitimité a sans aucun doute été le lancement de l’« opération antiterroriste ». Et la manière dont celle-ci a été lancée. Le problème résidait essentiellement dans le fait que le nouveau gouvernement, qui n’avait pas encore acquis de légitimité dans le Donbass, envoyait déjà des troupes dans la région pour réprimer les manifestations et arrêter les militants armés, que beaucoup dans le Donbass considéraient comme leurs défenseurs. Cette décision a sans aucun doute exacerbé la crise au lieu de la résoudre.

Pourquoi la ville est-elle devenue un environnement propice à l’établissement rapide du contrôle par les militants russes, comme le suggère le titre de votre livre « S’emparer de la ville, démanteler l’État ». Comment cela s’est-il produit ? Souvent, lorsque nous pensons à des soulèvements réussis, nous imaginons des insurgés dans des villages reculés, mais dans ce cas, nous avons affaire à des militants opérant dans des villes.

Oui, pas seulement dans les villages, mais souvent dans les montagnes. L’Ukraine a une assez bonne expérience de la guérilla dans les montagnes. De nombreux spécialistes de la guerre civile ont souligné depuis longtemps les avantages que les zones rurales ou montagneuses offrent aux insurgés dans une guerre asymétrique.

L’idée que les insurgés peuvent utiliser les villes comme une sorte de bouclier est apparue au cours des quinze dernières années. Le terme « campagnes d’insurrection urbaine » a fait son apparition et désigne les insurrections victorieuses où les villes sont devenues des centres d’activité insurrectionnelle. Les principaux avantages que les insurgés tirent de leur présence dans les villes sont liés à la difficulté de les libérer, car cela entraînerait un nombre important de victimes civiles.

Le commandement militaire ukrainien s’en est rapidement rendu compte lorsqu’il a encerclé Sloviansk-Kramatorsk. Pendant très longtemps, il n’a pas pu entrer dans la ville proprement dite, car cela aurait entraîné un nombre élevé de victimes civiles, tout civil pouvant alors être perçu comme une menace potentielle. C’est là la deuxième caractéristique d’une campagne militaire en milieu urbain : la facilité avec laquelle les insurgés peuvent se fondre dans la population, ce qui complique le processus d’identification et d’élimination des poches de résistance armée.

Le choix de Sloviansk comme centre du soulèvement armé était extrêmement judicieux d’un point de vue stratégique. Les fondements des Républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk (RPD et RPL) ont été posés par la prise du bâtiment des services de sécurité ukrainiens (SBU) à Louhansk et de l’administration régionale à Donetsk, suivie de la proclamation rapide de « Républiques populaires » par ceux qui s’étaient emparés de ces bâtiments. Le problème pour les séparatistes était toutefois que leurs prétendues républiques ne contrôlaient initialement rien au-delà de ces deux bâtiments. Ils n’avaient aucun contrôle territorial réel sur les unités administratives des régions de Donetsk et de Louhansk. Les autorités ukrainiennes ont rapidement pris conscience de cette faiblesse. Ce n’est qu’avec l’arrivée d’Igor Girkin [2] (Strelkov) et la prise de Sloviansk que les séparatistes ont commencé à établir un contrôle territorial plus large.

Il est important de noter que cette prise de contrôle n’a pas commencé dans les villes proches de la frontière russe, dans les régions de Donetsk et de Louhansk, mais plutôt dans l’une des villes les plus éloignées de la frontière. D’une part, il était facile pour les forces pro-russes d’établir leur contrôle près de la frontière russe, même sans la présence de Girkin. D’autre part, si les soulèvements s’étaient limités aux zones frontalières, les autorités ukrainiennes auraient pu rapidement rétablir leur contrôle sur une partie importante du Donbass. Lorsque nous avons vu que Sloviansk, très proche de la région de Kharkiv, était tombée, il est devenu évident que toute la partie de la région de Donetsk au-delà de Sloviansk tombait de facto sous le contrôle des séparatistes. Pour se rendre à Donetsk, il faut d’abord traverser Sloviansk-Kramatorsk. En d’autres termes, cette étape leur a permis de couper une partie importante des régions de Donetsk et de Louhansk, car ils ont simultanément commencé à s’emparer de Lysytchansk-Siverskodonetsk, interdisant ainsi une partie importante du Donbass aux autorités ukrainiennes. Il s’agissait donc d’une très bonne stratégie tactique et stratégique, car elle a permis aux militants d’étendre leur contrôle territorial sur le reste du Donbass.

Lorsque Girkin est arrivé à Sloviansk, il a été accueilli par des militants pro-russes et des unités d’autodéfense qui avaient été créées précédemment. Quels ont été les relations entre Girkin et les membres de ces unités ? Ont-ils rejoint sans difficulté l’unité de Girkin, ou celui-ci les a-t-il relégués à l’arrière-plan ?

Cette relation peut être décrite comme une relation entre un patron et ses clients. Le patron était sans aucun doute Girkin lui-même. Les clients étaient la partie de la population locale qui lui a initialement manifesté son soutien, notamment quand il a désigné le maire autoproclamé de Sloviansk, Vyatcheslav Ponomarev, et de nombreux civils locaux qui soutenaient les agents russes venus s’emparer de Sloviansk-Kramatorsk. Ces relations étaient fondées sur la prise de conscience des avantages que ces civils apportaient à l’armée russe.

Quels étaient ces avantages ? Cela donnait l’impression d’un soutien interne et que ces hommes n’étaient pas seulement venus de Crimée ou de Russie, mais qu’il s’agissait en réalité d’un mélange de rebelles locaux et étrangers. En confiant des pouvoirs administratifs à des gens comme Ponomarev ou Gennady Kim à Kramatorsk, on donnait l’impression que le pouvoir était entre les mains des habitants. Cette idée a été transmise à la fois à la population locale et au monde extérieur, en Ukraine et au-delà. Ponomarev donnait des conférences de presse et s’adressait aux journalistes internationaux, se présentant comme le maire de Sloviansk.

Il s’agissait en réalité d’édiles totalement contrôlés, car le pouvoir était entre les mains des commandants de la ville. Et ces commandants, par exemple à Horlivka, Kramatorsk et Sloviansk, étaient liés aux services spéciaux russes. La plupart d’entre eux étaient des officiers à la retraite, c’est-à-dire des agents dormants des services spéciaux, qui avaient sans aucun doute un lien direct avec Moscou. Puis, au fur et à mesure que les événements se déroulaient, comme je le montre dans mon livre, certains habitants qui étaient politiquement impliqués dans le début du mouvement séparatiste, comme les représentants du Parti communiste ukrainien, ont été progressivement écartés du processus décisionnel.

L’événement clé qui a conduit au déclin de l’importance des cadres locaux a été le référendum du 11 mai 2014. Son organisation exigeait des connaissances techniques et administratives considérables, que seules les élites locales et les militants pouvaient fournir. Je montre que dans la plupart des villes, le référendum a été organisé soit par des élus municipaux, soit par les chefs des comités exécutifs municipaux, qui avaient accès aux urnes, aux listes électorales et savaient comment mener des élections. Après le référendum, l’importance de ces gens a progressivement diminué et, dans les faits, presque tout le pouvoir est passé entièrement aux mains des militaires.

Dans le même temps, les administrateurs restaient importants dans la mesure où le processus même d’administration de ces villes, à savoir le maintien de l’accès aux fonds municipaux, le financement des transports publics, le paiement des salaires et des pensions, nécessitaient un soutien et des relations avec Kyiv.

Selon vous, il semble que dans le Donbass les sections du Parti communiste ukrainien aient presque unanimement soutenu le mouvement séparatiste, contrairement au Parti des régions, qui a connu une scission. Pourquoi les communistes du Donbass [3], ont-ils décidé de soutenir le mouvement séparatiste ?

La réponse se trouve à la fois dans le domaine idéologique et dans certaines caractéristiques politiques du Parti communiste et du Parti des régions. Le Parti communiste, en particulier ses cadres locaux, était principalement composé de militants idéologiquement motivés et n’ayant que peu d’intérêts matériels liés à leur engagement. Ils étaient convaincus que l’Union soviétique devait ressusciter sous une forme ou une autre. L’appartenance de l’Ukraine à la Russie ne devait donc pas être remise en question, mais renforcée. Ainsi, lorsque les manifestations pro-russes ont commencé, nombreux ont été les militants qui y ont vu le début du rétablissement de l’ancienne unité des nations fraternelles.

En revanche, le Parti des régions n’était pas monolithique et n’avait pas de ligne idéologique définie. Un grand nombre de ses députés, de ses dirigeants et de ses militants l’avaient principalement rejoint pour des raisons opportunistes liées aux avantages matériels que leur conférait leur appartenance à ce parti. Ainsi, lorsque le soulèvement armé a commencé, ce qui mettait en danger bon nombre d’entre eux, ils n’avaient aucune envie de se sacrifier ou de prendre des risques pour ces idées politiques.

Bien qu’il y ait eu quelques cas, notamment parmi les hommes d’affaires, qui ont apporté un soutien financier aux séparatistes, comme on l’a vu à Donetsk, cette attitude est restée moins répandue qu’au sein du Parti communiste ukrainien. […] En effet, le Parti des régions fonctionnait comme une vaste organisation « parapluie » qui regroupait des gens ayant des opinions politiques complètement différentes, voire, parfois, sans aucune opinion. C’est la raison pour laquelle, l’idée d’un « printemps russe » n’a trouvé eux aucun écho.

Les élites locales, à savoir les maires et les élus municipaux, ont toujours réagi aux actions des militants pro-russes ou des agents russes, mais n’ont jamais agi de manière décidée. De plus, elles n’ont même pas coordonné leurs actions. Vous remarquez par exemple que bien que Lysytchansk et Siverskodonetsk soient proches, les maires des deux villes n’ont eu aucune communication entre eux. Pourquoi cela s’est-il produit ? Pourquoi les liens au sein du Parti des régions, auquel appartenait la quasi-totalité de l’élite locale, n’ont-ils pas permis d’élaborer une stratégie coordonnée au printemps 2014 ?

Cela tient principalement au fonctionnement de cette élite bureaucratique au cours de la décennie précédente, période où s’est formée cette verticale du pouvoir du Parti des régions. Comme on me l’a expliqué à plusieurs reprises, les réunions des dirigeants régionaux qui se sont tenues à Donetsk et à Louhansk représentaient les intérêts de ceux de Kyiv. Les dirigeants régionaux du Parti des régions donnaient des instructions et expliquaient aux différents maires ce qu’ils devaient faire et comment ils devaient le faire. De plus, des relations de clientélisme se sont établies entre des dirigeants politiques locaux et certains dirigeants économiques appartenant aussi au Parti des régions. À Rubijne, Siverskodonetsk et Lysytchansk, par exemple, Yuriy Boyko était particulièrement influent en raison de ses intérêts économiques dans ces villes. Une autre partie de la région de Louhansk, notamment Starobilsk, était sous le contrôle d’Oleksandr Yefremov. Dans la région de Donetsk, Rinat Akhmetov était extrêmement influent.

Cette structure clientéliste comprenait donc deux volets. D’une part, il existait un système administratif officiel qui donnait des instructions descendant de haut en bas via la hiérarchie du Parti des régions. D’autre part, il existait un système de contrôle reposant sur des relations informelles entre des personnages et leur clientèle dans chaque ville.

Le Maïdan et la fuite de Ianoukovitch ont brisé ces deux systèmes de contrôle. Le Parti des régions a cessé d’exister dès la fin du mois de février 2014 et s’est scindé en trois ou quatre sous-groupes, principalement intéressés par le maintien de leur propre sécurité et de leur propre fortune. Ils ne s’intéressaient pas à ce qui se passait dans les régions de Donetsk et de Louhansk, en particulier dans les petites villes. Cependant, les relations informelles ont continué d’exister. Par exemple, Akhmetov a conservé son contrôle sur les membres du conseil municipal de Marioupol. Et Yefremov avait une certaine influence sur les événements à Starobilsk. Cependant, compte tenu de l’imprévisibilité des événements qui se déroulaient rapidement dans ces régions, il était difficile de donner des instructions claires sans comprendre où le processus allait mener.

L’exemple de Rinat Akhmetov à Marioupol illustre bien l’incertitude et la confusion qui régnaient parmi ces personnages influents. À plusieurs reprises, des personnalités proches de lui, notamment les directeurs des plus grandes entreprises, Azovstal et Illich Steel, ont directement collaboré avec les séparatistes à Marioupol et signé diverses déclarations avec eux. Cela s’est produit à un moment où Akhmetov se sentait affaibli et pressentait que la situation évoluait en faveur de la Russie, en particulier après les affrontements du 9 mai à Marioupol. Mais quand il est devenu évident que les séparatistes de Marioupol ne bénéficiaient pas d’un large soutien ni d’un potentiel militaire significatif, Akhmetov a radicalement changé de position. Il a alors fait tout son possible pour éliminer le mouvement séparatiste, tant à l’intérieur de Marioupol, par l’intermédiaire des directeurs de ses entre- prises, qu’à l’extérieur, avec l’aide du bataillon Azov et d’autres bataillons de volontaires.

Nous pouvons constater que les fluctuations et les incertitudes de ces personnages ne leur ont pas permis de contrôler leurs représentants dans différentes villes avec la même confiance et la même clarté. Cela a déséquilibré le système et créé un sentiment de chaos parmi les dirigeants de ces villes. Nombre des dirigeants étaient en poste depuis très longtemps. Autrement dit, ces villes sont devenues leurs fiefs personnels. […]. Bien qu’ils aient été intégrés dans ces relations de clientélisme au sein du Parti des régions, ces dirigeants ont mis en place leur propre système de contrôle sur ces villes, où ils étaient les véritables patrons. Ainsi, au moment de l’effondrement du contrôle extérieur, ils se sont principalement préoccupées de préserver leur richesse et leur contrôle sur la clientèle qu’ils avaient développée. Il n’y a donc pas eu d’interaction ou de coordination directe, car chacune d’entre elles avait ses propres intérêts à défendre à ce moment-là.

Vous identifiez plusieurs stratégies adoptées par les maires lorsque les séparatistes ont proclamé leur autorité et souvent recouru à la force pour l’imposer : collaboration, refus de prendre clairement position, sabotage, fuite ou résistance. Vous montrez également que ces stratégies pouvaient changer en fonction des circonstances. Pouvez-vous expliquer ce qui a influencé le choix d’une stratégie particulière ? Était-ce leurs propres convictions ? Ou y avait-il d’autres considérations ? Et pourquoi la stratégie a-t-elle changé en fonction des circonstances ?

Pendant les journées de protestation de février 2014, une grande partie de ces élites locales ont contribué à la formation d’unités d’autodéfense, qui ont ensuite servi de base à la formation de ladite milice du Donbass. Ils l’ont fait en réponse à des instructions venues d’en haut, mais ils ont contribué à la formation de ces unités d’autodéfense. Lorsqu’ils ont compris que le nouveau gouvernement de Kyiv s’était stabilisé malgré l’annexion de la Crimée et que la déstabilisation faisant suite aux événements de Crimée pouvait créer des menaces supplémentaires pour eux-mêmes et pour leur gouvernement, certains militants locaux exigeant le remplacement des dirigeants locaux, ils ont changé de comportement.

En mars, ils ont commencé à tenir un discours de réconciliation avec Kyiv et insisté sur la nécessité d’éviter une nouvelle escalade. J’ai suivi cette évolution en analysant des articles parus dans les journaux locaux et en utilisant les vidéos officielles de discours prononcés lors de réunions des comités exécutifs, des conseils municipaux et des conférences de presse. Tout cela est bien documenté dans mon livre. Pour moi, ce changement de rhétorique indiquait qu’un nombre important de dirigeants locaux étaient prêts à accepter le nouveau gouvernement et à agir dans le cadre des nouvelles réalités politiques. Ce choix m’a également indiqué qu’une grande partie des dirigeants locaux n’avaient pas de convictions idéologiques pro-russes fortes.

Ainsi, lorsque l’escalade armée a commencé en avril, leurs actions n’étaient pas principalement motivées par des convictions politiques ou idéologiques, mais par la perception de la menace que ces groupes armés représentaient pour eux. Dans les villes, telles que Kramatorsk ou Lyman, qui ont été prises ou qui ont connu une présence importante de militants armés, les élites locales ont rapidement collaboré ou se sont montrées disposées à coopérer d’une manière ou d’une autre. À Kramatorsk, il n’y a pas eu de collaboration, mais une volonté de coopérer partiellement, c’est-à-dire parier sur les deux tableaux. Une collaboration directe a eu lieu dans d’autres villes, telles que Lyman ou Toretsk.

Pourquoi cette différence de réaction ? Il m’est difficile de répondre précisément. Dans certains cas, nous avons assisté à une collaboration et, dans d’autres, à une simple couverture ou à une forme de coopération. Je ne réponds pas à cette question dans mon livre, mais la réponse réside peut-être dans la proximité des militants avec les dirigeants de ces villes. Dans le cas de Drujkivka, le maire, Valeriy Hnatenko, avait sa clientèle parmi les militants qui y opéraient à l’époque. Il s’agissait de ses anciens amis et partenaires commerciaux. Et lorsque vous réalisez, en tant que dirigeant, que ceux qui détiennent les armes vous sont dans une certaine mesure redevables, il est alors beaucoup plus facile de prendre des mesures plus radicales en coopération avec les séparatistes. À Kramatorsk, le maire Kostyukov n’ayant aucun lien avec ceux qui étaient armés a accepté certaines formes de coopération avec les miliciens, par exemple pour l’organisation d’un référendum. Cependant, Kostyukov n’a pas opté pour une collaboration ouverte, contrairement au maire de Drujkivka, qui a apporté un soutien idéologique et politique direct aux groupes séparatistes nouvellement formés.

En parlant de l’échec des séparatistes dans leur tentative d’établir leur contrôle, vous soulignez l’importance du recours à la violence ou à la menace de violence par les militants pro-ukrainiens. Cela signifie-t-il que seule une résistance ferme aurait pu préserver le contrôle ukrainien sur l’ensemble du Donbass ? Une réponse plus ferme de Kyiv aurait-elle pu conduire à une mobilisation plus importante des sentiments anti-ukrainiens et même à une intervention directe plus rapide de la Russie ? Ou s’agit-il plutôt d’une résistance au niveau régional et municipal plutôt qu’au niveau de Kyiv ?

La résistance à l’installation du contrôle séparatiste sur les villes a été couronnée de succès lorsque deux facteurs se sont combinés. Premièrement, lorsqu’il y avait une certaine proximité des forces armées ukrainiennes ou des bataillons de volontaires. Ceux-ci n’étaient pas directement présents dans ces villes et n’ont donc pas contribué à l’antagonisme avec la population locale. Dans le cas de Pokrovsk, les bataillons de volontaires étaient stationnés à l’extérieur de la ville. Cependant, leur présence implicite a renforcé et convaincu les militants pro-ukrainiens qu’ils bénéficiaient d’un soutien militaire en cas de menace.

Deuxièmement, la capacité à coordonner les militants pro-ukrainiens, soit par les élites locales soit par des représentants des élites administratives d’autres régions, a joué un rôle important. Dans le cas de Svatove, où la résistance à la prise de la ville a été couronnée de succès, le maire Yevhen Rybalko et une partie de l’élite locale, principalement composée de propriétaires fonciers, ont joué un rôle clé. En revanche, en ce qui concerne Dobropillia, les élites de Dnipro, Valeriy Kolomoisky et Hennadii Korban, ont joué un rôle crucial dans la coordination des militants ukrainiens locaux et la création d’une unité locale d’autodéfense pro-ukrainienne, en leur apportant un soutien constant.

Dans de nombreuses villes plus éloignées de Sloviansk et auxquelles ni Girkin ni Bezler n’avaient facilement accès, le nombre de séparatistes et de militants était assez faible, et les militants pro-ukrainiens ont pu rapidement s’organiser et utiliser la force contre les séparatistes. Quand je parle de force, je ne parle pas de les tuer, mais d’exercer une influence par la force. Il y a eu des cas où des militants pro-russes ont été capturés, interrogés, intimidés, puis libérés.Et un nombre important de ceux qui ont subi ce processus ont simplement quitté la ville. Ces mesures simples ont contribué à neutraliser la menace d’une propagation du soutien au séparatisme.

La principale erreur a été de tenter de changer la situation, comme à Sloviansk-Kramatorsk, en recourant à la force extérieure et en mobilisant des personnes d’autres régions d’Ukraine, au lieu de créer une résistance au sein de ces villes parmi les partisans de l’Ukraine, qui étaient suffisamment nombreux. D’après mes recherches, il est apparu clairement qu’un nombre suffisant de personnes dans la région étaient prêtes à soutenir l’Ukraine, mais qu’elles ne se sentaient pas en sécurité depuis avril 2014. Une partie importante d’entre elles a donc dû quitter ces villes ou cesser toute activité. Si des tentatives avaient été faites pour les soutenir et créer des centres de résistance avec leur participation, la situation aurait peut-être évolué selon un scénario complètement différent.

Vous avez mené vos recherches sur le terrain en 2018-2019, à une époque où il y avait encore un espoir de résolution pacifique du conflit dans le Donbass et où les points de vue sur les événements du printemps 2014 en Ukraine divergeaient. Lorsque vous avez parlé avec les habitants, comment ont-ils réagi à vos questions ? Quelles émotions ou préjugés ont-ils exprimés ? Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans ces conversations ?

Tant parmi les pro-ukrainiens, c’est-à-dire favorables à l’unité de l’État [que] parmi ceux qui soutenaient les manifestations pro-russes, il y avait un sentiment de déception. La déception des pro-ukrainiens venait du fait qu’ils estimaient que le gouvernement Porochenko (j’ai effectué la plupart de mes recherches avant l’arrivée au pouvoir de Zelensky) les avait contrariés en n’ayant pas purgé les autorités locales. Ils pensaient que même à cette époque, en 2018-2019, la plupart de ceux qui avaient soutenu la création de la LPR étaient toujours en poste. L’accusation la plus fréquente contre Porochenko était que tous les services, tels le SBU ou le bureau du procureur général, à qui ils avaient fourni des informations sur ces collaborateurs, les avaient ignorées. Et si elles étaient utilisées, c’était pour faire chanter les responsables locaux et s’assurer de leur loyauté envers Porochenko. Et j’ai eu une impression de déjà-vu lorsque je me suis déplacé d’une ville à l’autre et que j’ai discuté avec des militants pro-ukrainiens, car les accusations portées contre le gouvernement Porochenko étaient très similaires. Les gens s’exprimaient avec émotion. Cela a également été une révélation pour moi, car on avait toujours cru que Porochenko, qui briguait déjà un second mandat avec comme slogan le « renouveau patriotique et l’ukrainité », était perçu comme une personne qui tentait d’imposer de force le pouvoir ukrainien. Et ici, nous voyons une réaction complètement différente de la part des habitants du Donbass, qui affirment qu’il récompensait en réalité d’anciens collaborateurs.

Quant à ceux qui soutenaient la RPD et la RLP, beaucoup ont ressenti la même déception. Beaucoup se trouvaient déjà hors d’Ukraine, et je les ai interviewés via zoom. Ils étaient déçus de la manière dont Poutine avait agi dans le processus de Minsk. Ils estimaient qu’il les avait trahis, eux et la RPD et la RLP, en ne prenant pas de mesures plus radicales. Premièrement, il n’avait pas annexé les Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, et deuxièmement, il n’avait pas établi le contrôle russe sur l’ensemble du territoire du Donbass. Il me semble que l’une des raisons pour lesquelles ils m’ont raconté en détail leurs activités, les décisions qu’ils avaient prises à l’époque, ainsi que leurs raisons et leurs motivations, était qu’ils pensaient qu’il n’y aurait pas de changement. Ils pensaient qu’ils ne verraient pas de réaction plus radicale de la part de Poutine. Le déclin progressif de la région allait se poursuivre et le processus de Minsk se prolonger indéfiniment.

Il s’agissait de deux mondes parallèles. Certains étaient déçus par le nouveau gouvernement ukrainien, tandis que d’autres étaient déçus par le président russe. Quatre ou cinq ans après le début du conflit, nous avons réussi à réfléchir à ce qui s’était passé et à réaliser que ce processus était dans une impasse. Ainsi, lorsque vous posiez des questions sur les initiatives ou les tentatives de paix, la plupart des gens étaient convaincus que la paix serait impossible à atteindre et que le conflit continuerait à couver et resterait le même.

L’invasion à grande échelle de 2022 a été l’occasion de repenser 2014. Pouvons-nous parler de 2014 du point de vue de 2025 ? Quels récits et quelles façons de parler de 2014 vous semblent appropriés ? Pourquoi devrions-nous parler de 2014 aujourd’hui ?

Je pense qu’en 2025, même ceux qui ont vécu 2014 à l’âge adulte trouveront peut-être que bon nombre des réactions, perceptions, hypothèses et jugements exprimés en 2014 leur semblent aujourd’hui totalement étrangers et incompréhensibles. En effet, au cours des trois dernières années, l’Ukraine a connu une transformation émotionnelle et politique que d’autres pays vivent généralement sur plusieurs décennies. En ce sens, 2014 peut sembler être un événement qui s’est produit il y a cent ans. Cependant, cela comporte certains risques et menaces. Nous pourrions mal interpréter ce qui s’est passé en 2014, car nous examinerions ces événements avec les connaissances dont nous disposons en 2022. Nous pourrions ainsi oublier les forces motrices qui ont conduit à la formation des deux républiques non reconnues, qui ont ensuite servi de base à une nouvelle vague d’agression russe. C’est pourquoi mon livre inclut délibérément de nombreuses citations directes de participants des deux camps, des extraits de discours prononcés lors de rassemblements par ceux qui soutenaient les manifestations pro-russes, ainsi que des déclarations et des interviews de dirigeants locaux et d’élites politiques. En reconstituant ces points de vue dans mon livre, je souhaite veiller à ce que nous n’oublions pas à quel point ce processus était multidimensionnel et à quel point les événements politiques étaient perçus différemment dans diverses régions de l’Ukraine, et même au sein même du Donbass.

Au cours des trois dernières années, nous – et en particulier de nombreux chercheurs occidentaux – avons eu l’impression que nous étions unis en Ukraine dans notre perception de la Russie et de l’Occident et dans notre vision de l’avenir. Les chercheurs occidentaux qui commencent tout juste à étudier l’Ukraine ou qui ne l’étudient que depuis cinq ans peuvent notamment projeter à tort ce sentiment d’unité sur la période 2004-2014. J’ai vécu cette période de première main, en tant qu’étudiant, doctorant, puis jeune chercheur et citoyen ukrainien. J’ai personnellement observé et participé aux événements historiques qui ont conduit à 2014. L’objectif principal de cet ouvrage est de rendre compte et de préserver la complexité des processus qui se sont déroulés en Ukraine, en remettant en question les interprétations unilatérales.

[1] ATO est un acronyme ukrainien pour désigner l'Opération anti-terroriste, appellation officielle du conflit dans le Donbass entre 2014 et février 2022.

[2] Militaire russe, officier du GRU (service de renseignement militaire).

[3] La direction du Parti communiste ukrainien a exclu les membres ayant soutenu le soulèvement séparatiste. Les communistes locaux ont formé le Parti communiste de la République populaire de Donetsk, mais les autorités de la RPD leur ont interdit de participer aux élections.

Si cet article vous a intéressé, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter. Pour s'inscrire, CLIQUEZ ICI